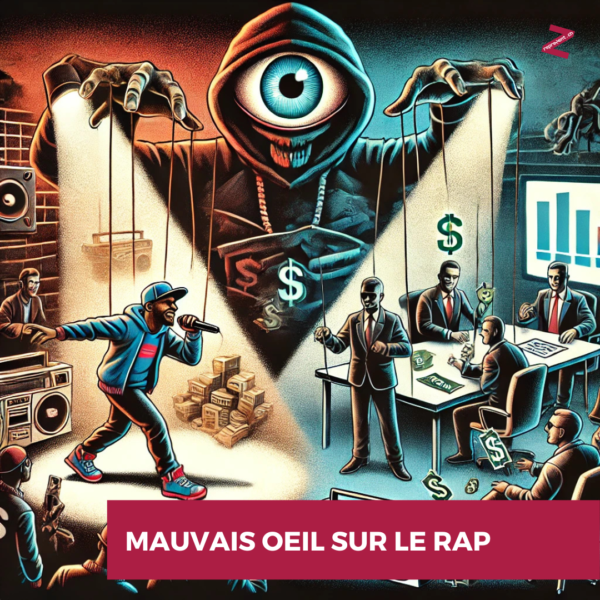

Sous ses dehors de plateforme ouverte et innovante, Spotify est devenu le symbole d’un système en crise. Derrière les milliards de streams et les promesses de démocratisation, la réalité est celle d’une économie déséquilibrée, d’un pouvoir éditorial concentré et d’une logique algorithmique qui étouffe la création.

Une économie verrouillée

En 2024, Spotify annonce avoir versé plus de 9 milliards d’euros de royalties, dont 5 milliards aux artistes indépendants. Mais derrière ces chiffres spectaculaires, une autre réalité s’impose, moins de 1 % des artistes présents sur la plateforme perçoivent une rémunération significative. La majorité, même avec des dizaines de milliers d’écoutes, ne touche que quelques dizaines d’euros par an. Un problème structurel lié à une système qui repose sur un modèle de rémunération au prorata. Cela signifie que les revenus sont redistribués en fonction de la part d’écoutes globales. En clair, l’argent versé par un abonné ne va pas aux artistes qu’il écoute mais à ceux qui sont les plus écoutés à l’échelle mondiale. Résultat : seuls les plus visibles s’enrichissent et ils ont souvent le même profil, signés dans des majors et très présents dans les playlists mises en avant par Spotify.

Autre dérive majeure, la prolifération des ghost artists. Spotify inonde ses playlists de morceaux publiés sous pseudonymes, sans identité artistique identifiable, dans l’unique but de réduire les coûts. En effet, ces titres, souvent instrumentaux, sont insérés dans les playlists d’ambiance les plus écoutées, piano, chill, lo-fi, afin de générer des millions de streams qui seront rémunérés en interne. Une enquête de Music Business Worldwide a révélé qu’un seul compositeur suédois, surnommé “Karl” serait à lui seul derrière plus de 650 faux artistes. À son actif plus de 15 milliards d’écoutes. Des morceaux sans voix, sans aspérités, calibrés pour les algorithmes… et donc parfaitement rentables, invisibles, indiscutables.

Depuis deux ans une nouvelle vague déferle, celle des morceaux générés par IA. Courts, stéréotypés, optimisés pour les playlists. Ils sont produits en série, diffusés sous des noms fictifs et prennent peu à peu la place des œuvres humaines. Mais parfois le système se retourne contre lui-même, comme en mars 2024 lorsqu’une affaire judiciaire aux États-Unis a révélé que des réseaux criminels avaient utilisé de la musique générée par IA pour détourner plus de 10 millions de dollars via des faux streams. La mécanique était simple, exploiter les failles d’un système conçu pour maximiser l’écoute à l’image de ce que Spotify a lui-même mis en place.

Spotify concentre aujourd’hui l’essentiel du pouvoir éditorial du streaming. Jusqu’à 70 % des écoutes passent par des playlists contrôlées par la plateforme mais les critères de sélection restent flous, les artistes ignorent pourquoi ils sont choisis ou écartés. Dans le même temps, Spotify renforce ses accords exclusifs avec des majors comme Universal, intégrant leurs catalogues dans des offres groupées bundles sans garantie d’équité. Ce double mouvement, concentration éditoriale et fermeture algorithmique, marginalise encore davantage les artistes indépendants.

Ce modèle économique et technique façonne désormais l’esthétique elle-même. Des morceaux plus courts, plus formatés, plus prévisibles. Les artistes sont incités à produire pour l’algorithme, pas pour un public. L’expérimentation devient un risque, l’innovation un handicap. Spotify est un supermarché de l’écoute, un espace de flux standardisés. À cette mécanique s’ajoute un début de crise politique. En février 2025, une enquête a révélé que Spotify aurait indirectement contribué au financement d’une organisation liée à l’inauguration de Donald Trump. Entre les valeurs affichées et les pratiques réelles, l’écart ne cesse de se creuser. La plateforme multiplie les messages sur la transparence et la valorisation des artistes mais dans les faits, elle masque un système de plus en plus fermé, automatisé et orienté vers ses seuls intérêts économiques. Un système que contestent désormais les artistes, les syndicats du secteur musical… et une partie croissante du public.

Ce que Spotify incarne dépasse la question de la rémunération, c’est un basculement culturel. La musique devient donnée, l’artiste devient métrique, l’émotion devient un fond sonore optimisé. Un système où l’algorithme décide, où l’imprévu disparaît, où la création s’efface derrière le rendement. Il est encore temps de renverser la tendance, de repenser la rémunération, garantir la transparence, réouvrir l’accès à la visibilité et surtout, affirmer que la musique n’est pas un produit.

Une révolution à portée d’oreille, il suffit d’écouter autrement, de choisir consciemment les artistes que l’on soutient, de privilégier les playlists pensées par des diggers passionnés plutôt que celles dictées par les algorithmes, redonner du sens à l’écoute.

Mr Seavers